Point-to Analysis指针分析(1)

大家好呀,今天咱们聊一个听起来有点复杂,但其实很有趣的主题——指针分析!特别是那种“上下文不敏感分析”,听起来像是个侦探,但其实是个编程概念,别紧张,我来带大家简单了解一下。

看起来复杂,但其实很简单

指针分析嘛,就是研究变量指向哪里的学问。上下文不敏感分析呢,就像个大大咧咧的警察,不计较细节,只抓住“大概率正确”的情况。比如说,a指向了b,c也指向了b,那警察说:“管他呢,反正a和c都指向了b附近!”这种分析方式虽然可能不够精确,但是超级快,特别适合“速战速决”的场景。

你可能会问:这有啥用?

其实,这种分析方法在编译器优化、代码分析工具里特别有用。比如,想优化内存访问,或者检测内存泄漏,这时候不需要知道每个变量绝对指向哪里,只需要大概的范围就行。就像开车导航,你可能不在意具体哪条小路,只要知道大概方向不跑偏就行。

安德森的算法是咋回事?

安德森的算法是分析C语言指针的经典方法,它通过构建约束图来解决指针指向问题。比如,代码中有a = &b,b = &c,a = b,那么Pts(a)就包含了b和c的地址。听起来有点抽象,但其实就是用数学里的集合来表示可能性,就像在玩“可能指向”的游戏一样。

你可能会疑惑:为什么不精确?

因为不敏感分析“不太较真”嘛,它只关心“肯定正确”的结果,不管有多“宽泛”。比如,假设a可能指向b或者c,那它就直接认为a指向了b和c。这种做法虽然“偷懒”了点,但效率高,还能避免复杂的上下文判断。

举个栗子更清晰

比如代码:

`c

p = &a;

q = &b;

*p = q;

r = &c;

s = p;

t = *p;

*s = r;

`

按照安德森的算法,我们会翻译成约束关系:

`

p ⊇ {a}, q ⊇ {b}, *p ⊇ q, r ⊇ {c}, s ⊇ p, t ⊇ *p, *s ⊇ r

`

这样,通过约束图,我们就能一步步推导出每个变量的指向,就像在玩一个逻辑推理游戏一样。

整体而言:简单高效,但不完美

上下文不敏感分析就像个大大咧咧的“差不多先生”,它不追求完美,但效率奇高,适合快速分析。当然,它也有缺点,比如不够精确,可能会漏掉一些具体情况。但如果你只需要一个大致的方向,它绝对是个好帮手。

你可能会想:如何提升精确度?

如果你想更精确,就得用上下文敏感分析,比如使用“基于流的分析”或者“路径敏感分析”,但这些方法复杂度会大大提高,就像从开普车换成了F1赛车,速度快了,但维护起来也麻烦了。

整体而言,指针分析是个挺有意思的主题,特别是像安德森的算法这种经典方法,既简单又高效,下次遇到类似问题,不妨试试看哦!

Point-to Analysis指针分析(1)_音程的博客-CSDN博客

前言

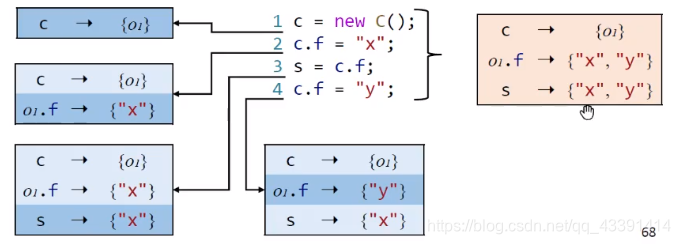

指针分析是一个非常复杂的工作,这些工作很多方向,比如是否是上下文敏感分析或上下文不敏感分析,显然,这难易度是不一样地。比如下图。对于同一段代码,敏感性分析如蓝色,不敏感分析如红色。

相比之下,不敏感分析不在乎语句的顺序,比如2,4两个语句换一下位置,得到的结果还是一样的,同时也不要求结果是否精确。

不敏感分析特点:安全。

即确保召回那个唯一正确的值就好,而不管精确不精确,是不是多了。

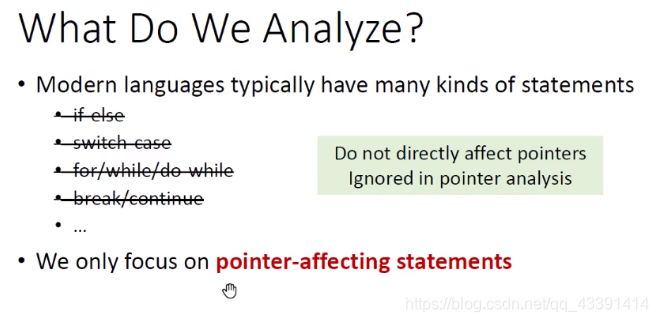

下面我们要讨论的就是不敏感分析。所以有些语句我们是不会管的,比如:

即,我们只管那些赋值的,和指针相关的语句。从而将此工作得到了大大简化。

Anderson’s pointer analysis

这个指针分析的算法很有名,是分析C语言的,但是思想都是通用的,下面开始介绍。

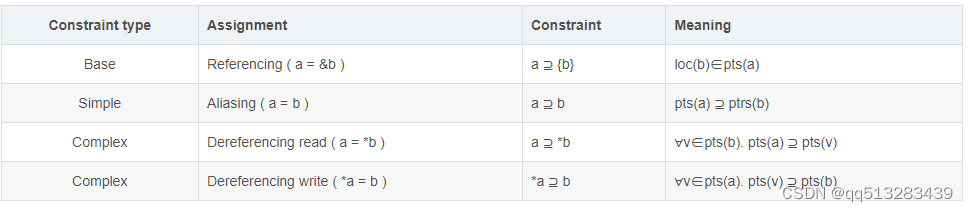

基础

解释:我们暂时先不看第一列和第三列,其他的应该很好理解。

- loc(b)表示b的地址。

- pts(a):point-to sets(a),表示a的可能指向集合,千万注意是可能指向,别忘了我们是做不敏感分析。即如果

a=&b,a=&c,那么有pts(a)={loc(b),loc(c)}。 - ∈,⊇,这个和数学中集合的概念一致,就是属于和子集关系的意思。

- 以第2行为例,有pts(a) ⊇ ptrs(b),为什么?举个例子你就明白了,如果有:a=&d,b=&c,a=b。那么pts(b)={loc(c)},pts(a)={loc(c),loc(d)}。所以明白了为什么pts(a)可能比pts(b)集合更大了吧,因为a=b把b的指向全部给了a,但是a可能还有其他的指向啊!

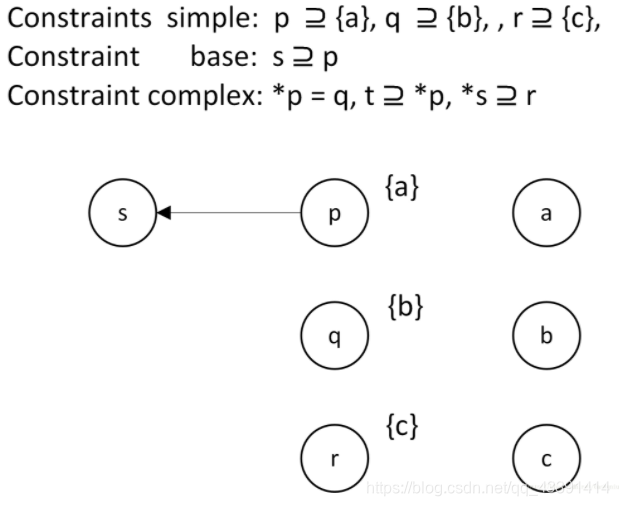

约束图

现在我们要做一些前期工作,并且要开始看上面那个表的第一列和第三列。举例来说,如果有代码:

p = &a;q = &b;*p = q;r = &c;s = p;t = *p;*s = r;我们按照上面表的第3列翻译成下面,叫做约束:

p ⊇ {a}, q ⊇ {b}, *p ⊇ q, r ⊇ {c}, s ⊇ p, t ⊇ *p, *s ⊇ r

我们可以开始根据上面的表格创建初始约束图,其中基本(base)约束和(simple)约束是创建初始约束图的基础。初始约束图的创建分为如下三步:

- 首先为程序中的每个变量建立一个节点

- 后根据基本(base)约束标注节点的指向集

- 每一个初始的简单约束(simple)建立一条有向边

可以得到如下图:

解释:正如名字,上面只是约束图,而且只是一个初始约束图,图中的边也并不是指针的指向关系,而是约束关系。拿上图的边edge(p,s)为例,其表示p所指向的,s都将指向。

实战

下面用一个例子来进行实战整个Anderson算法。

int i, j, k;

int *a = &i;int *b = &k;a = &j;int *p = &a;int *q = &b;p = q;int *c = *q;可以得到如下的约束:

a ⊇ {i, j}, b ⊇ {k}, p ⊇ {a}, q ⊇ {b}, p ⊇ q, c ⊇ *q

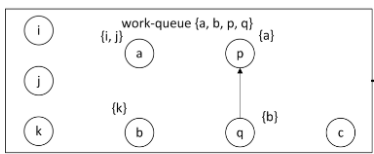

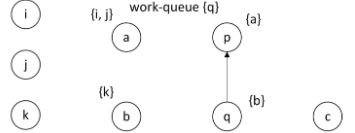

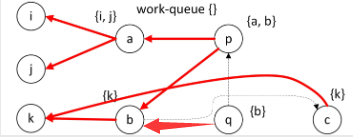

从而得到如下初始约束图:

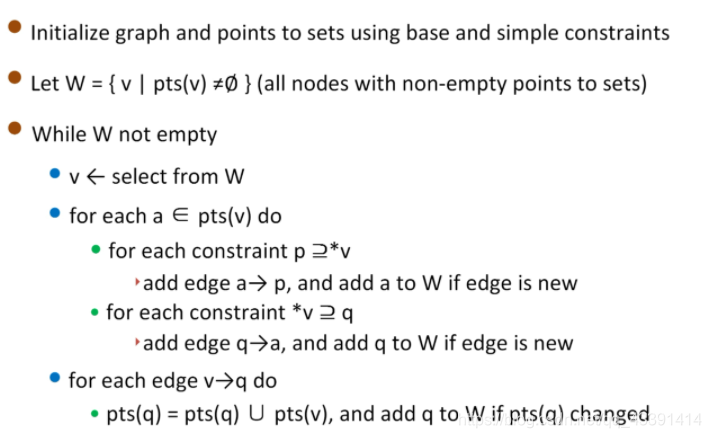

上面的work_queue工作队列就是下面伪代码中的W。伪代码如下:

(我们已经完成了1,2步了)。

开始执行循环,从队列中取出a。

由于找不到关于a的复杂约束,复杂约束是什么?除了简单约束和基本约束就是复杂约束,具体可以参照开头的那个表格。

由于找不到a出发的边,所以此循环结束,如下。

取出b,

找不到关于b的复杂约束

找不到b出发的边

此循环结束,如下。

取出p,

找不到复杂约束

找不到p出发的边。

此循环结束,如下。

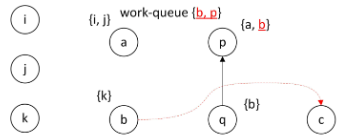

取出q,

找到复杂约束,c ⊇ *q。q的指向有b,从而加入边edge(b,c)。而且加入b到工作队列中。

找到q出发的边edge(q,p),所以pts§={a,b},由于pts§改变了,增加了一个元素,所以p再次加入到工作队列中。

此循环结束。

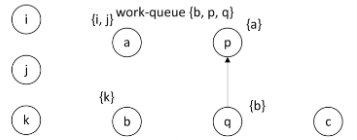

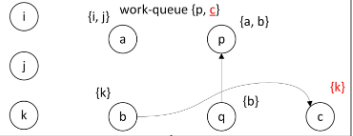

取出b,

没有复杂约束

找到b出发的边,所以pts©={k},由于pts©改变了,所以c加入到工作队列中。

此循环结束。

取出p,

没有复杂约束

没有从p出发的边

此循环结束。

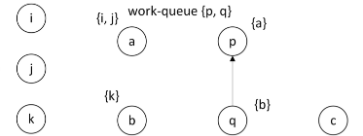

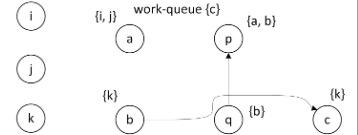

取出c,

找到复杂约束c ⊇ *q,但是复杂约束的形式和算法中的不一样,所以for循环结束。

找不到c出发的边

此循环结束。

由于工作队列为空,此算法结束。

将旁边的那些集合比如{i,j}统统连上,即edge(a,i),edge(a,j)…。就变成了我们最终要的指针指向关系了。

这样我们就完成了指针分析。